伊秉绶的行书

中国书法网

伊秉绶(1754—1815)字组似,号墨卿,福建宁化人。乾隆五十四年(1789年)进士,官惠州、扬州知府。力持风雅,文采映耀一时,书似李东阳,尤以篆隶名,劲秀古媚,独创一家,愈大愈壮,楷书亦入颜真卿之室。精铁笔,其所用印皆自制,与桂馥同,均不轻为人刻。然流播绝少,乞其画者,作墨梅居多。伊秉绶的书法成就不仅在隶书上,其行草书亦甚可观。他早年攻帖学,师从著名书家刘墉,后醉心于颜真卿的行书,深得帖学笔法和意趣,受前期擅隶诸家及当时崇扬碑学言论的影响,“将其进取的目标对准汉隶,兼及篆书,并力变颜书”,旁涉明代李东阳行书的结字和布局特点,融会隶意,使其行草具“点画瘦细紧结,体势疏朗流动的奇特面目”,与其隶书相得益彰。

马宗霍在《霋岳楼笔谈》中谈到伊秉绶的书法:“以隶笔作行书,遂入鲁公(颜真卿)之室”,实在评论得当!观此件作品,体态宽博,端庄大方,颇得鲁公神韵;用笔简静流畅,而又绵里裹铁;而通篇洗去铅华,得隶书之古朴。这让笔者想到了太极,太极拳讲究中正安舒,功力内涵。处处不露圭角,处处圆活自然,看似柔软,实则内含千钧之力,而这些,又与伊秉绶的书法有着神合之处。这是中国传统文化的哲学,也是伊秉绶书法的高明之处。

伊秉绶《行书临虞世南帖》轴,纸本行书 93.6cm×43.8cm 北京故宫博物院藏

释文:

世南近臂痛,廢書不堪覼縷也。十三日遣書,得書爲慰可言也。

手山十弟屬秉綬。嘉慶九年四月八日重遇於邗上。

此幅行草书临帖之作节临唐虞世南《臂痛帖》,该帖宋时曾收入阁帖,伊氏只临写了首尾部分,中间缺少数字,计3行,末楷书识云:“手山十弟属秉绶。嘉庆九年四月八日重遇于邗上。”下钤“墨卿”、“伊秉綬印”印二方。引首钤“宴坐”印。嘉庆九年(1804年),伊氏时年52岁。本幅无藏印,未见著录。

此轴书法行草相间,个别笔划尚存章草书意韵,与阁帖中所刻本有较大差别,更多地体现出伊氏自身的书法特征。伊氏行草出自晋唐,而于颜真卿书法致力最深,兼收博取,自抒新意,并能以古隶笔法入行草,更使书风独具特色。

伊秉绶《行书蔷薇花诗轴》纸本行书 109.9×49.9cm 辽宁省博物馆藏

释文:四面垂条密,重阴入夏清。绿攒伤手刺,红坠断肠英。粉著蜂须腻,光凝蝶翅明。雨中看亦好,况复值新晴。

款署:蔷薇花。伊秉绶。

伊秉绶《行书张咏寄传逸人诗轴》洒金笺行书 129×40.8cm 天津博物馆藏

释文:当年失脚下鱼矶,今日恩深未忍归。传语巢由莫相笑,此身不是恋轻肥。

款署:汀州伊秉绶。

伊秉绶《行书节录严可均铁桥漫稿句轴》纸本行书 154.7×60.3cm 湖北省博物馆藏

释文:江湖虽大,不容鲲鱼。骏马如龙,不如安车。宝器不充肆,太平不献瑞。

款署:彤卣先生同年是正。癸卯春仲,弟伊秉绶。

伊秉绶《行书喜雀诗轴》

伊秉绶《自作诗扇面》纸本行书 16.5×49cm 北京故宫博物院藏

释文:恂恂于乡党(隶书)——汉《尹宙碑》。

风雨广陵棹,余寒芍药天。故人嗟再见,小劫口难宣。

亲老仍求禄,君仁罢戍边。疮痍犹未复,把盏泪潸然。都晤毂人祭酒平山秀才。

逐臣赴阙舣江船,婪尾芳尊近管弦。消却故人多少泪,寒垣明月广陵烟。平山堂宴集次韵。

款署:春帆二兄诲正。愚弟伊秉绶。甲子初伏都门寓斋。

钤印:寒玉斋(朱文)、秉绶(朱文) 。

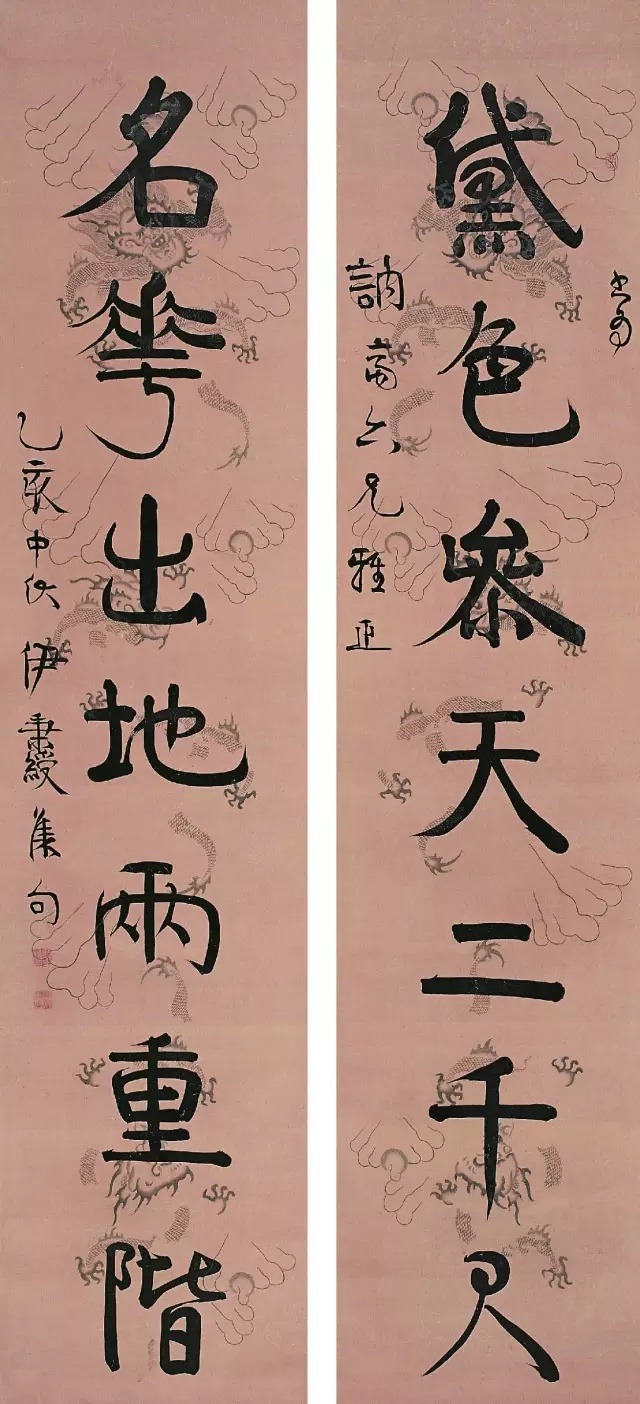

《行书节临唐宋人书四条屏》 各纵120厘米 横52.6厘米 1806年作

'이병수' 카테고리의 다른 글

| 伊秉绶 : 隶书的愚与拙 (0) | 2020.07.31 |

|---|