공수레

2019. 8. 4. 15:43

파블로 피카소

태어나면서부터 살기를 거부했던 그 아기는 아주 오래 살았다. 아기는 1973년까지 살았다. 무려 아흔두 해를 산 것이다. 단지 오래 살기만 한 것이 아니다. 끊임없이 그림을 그렸다. 도예와 조각 작업도 했다. 엄청나게 많은 작품을 남겼다. 그 사이 그는 현대 미술의 창시자가 되었다. 아니 그는 현대 미술 자체가 되었다. 파블로 피카소. 그의 이름이다. 어머니의 성을 딴 그 이름을 부르는 것만으로도 우리는 현대 미술의 거의 모든 이미지를 떠올릴 수 있다. 1907년, 프랑스 파리 몽마르트 언덕, 반 고흐, 툴루즈 로트레크가 그 언덕에서 살았다. 언덕 위에 배가 서 있다. 배의 이름은 ‘바토-라부아르’, 즉 세탁선이다. 한 건물 안에 30여 개의 아틀리에가 있다. 계단은 삐걱거리고, 수도라고는 하나밖에 없다. 가스도 전기도 들어오지 않는다. 습기로 가득 찬 그 건물에는 일년 내내 고양이 오줌 지린내가 풍긴다. 바토-라부아르, 그것은 이 건물의 보기 흉한 몰골이 ‘세탁부들의 빨래터로 쓰이는 강변에 늘어선 낡은 배들’과 흡사하다 하여 어느 시인이 붙인 이름이다. 문을 들어가자마자 나오는 통로 맨 끝 쪽 아틀리에, 그 곳에서 피카소가 무덤덤하게 자신의 그림을 동료들에게 보여주고 있었다. 후에 그와 함께 큐비즘을 발전시켜 나간 조르주 브라크는 이렇게 말했다. “자네는 마치 우리에게 솜뭉치를 먹이고 석유를 마시게 해서 불을 뱉어내게 하려는 것 같군.” 펠릭스 페네옹이나 앙리 마티스, 피카소의 무조건적인 지지자였던 기욤 아폴리네르마저 그의 그림을 비판하고 있었다. 오직 한 친구 칸바일러만이 그 그림의 가치를 알아 보았다. 초대한 친구들의 반응이 시원치 않자, 그는 그림을 둘둘 말아 화실 한 구석에 처박아 놓았다. |

|

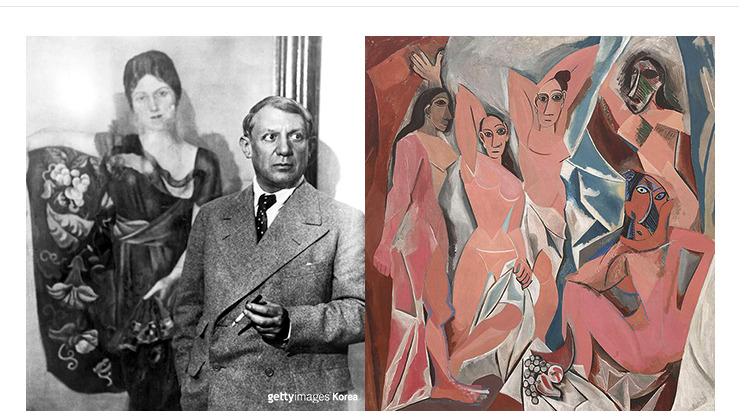

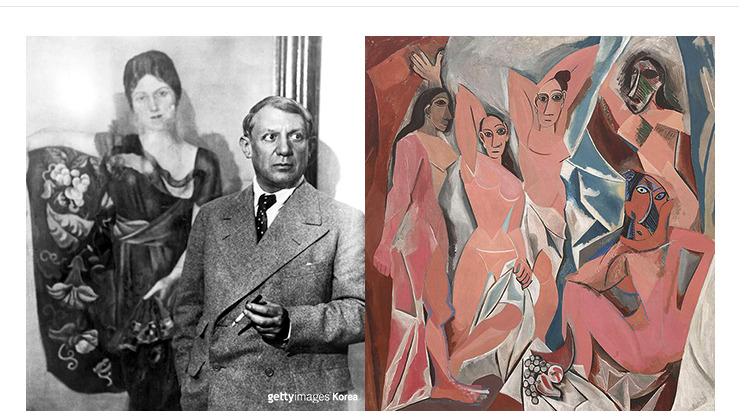

1935년경 첫 번째 부인 올가의 초상화(1917년)앞에 선 피카소(왼쪽),

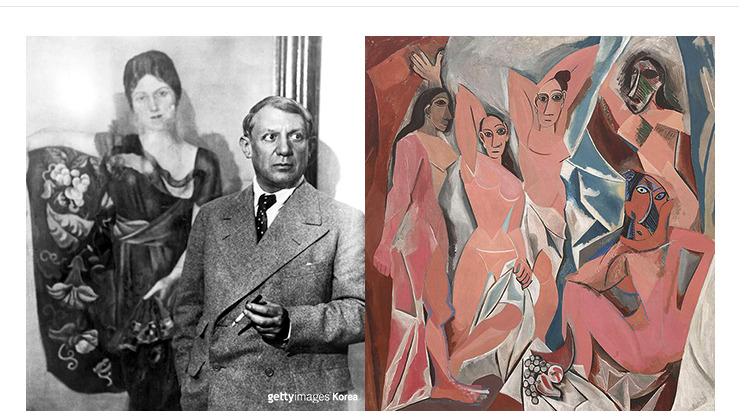

1907년 선보인 <아비뇽의 아가씨들>은 본격적인 입체파 운동의 계기가 됐다.

그 그림이 바로 20세기 미술의 시작을 알리는 <아비뇽의 아가씨들>이다. 243 X 233센티미터의 거대한 화폭 안에 여자 다섯이 그려져 있다. 네 여자는 서 있고, 한 여자는 앉아 있다. 그런데 그 여자들은 익히 보아왔던 그림들 속 여자의 모습이 아니다. 그때까지 화가들의 화폭 속 여인들은 항상 아름다웠다. 그러나 이 여인들은 아름답지 않다. 보기 흉하다. 아니 그런 여자의 모습은 존재하지도 않는다. 큰 눈, 정면의 모습에 담긴 옆 모습의 코, 오른쪽 여자들의 모가 난 얼굴, 엄청나게 큰 발, 도무지 정상적인 모습이 아니다. 오른쪽 여자는 난폭하게 쭈그리고 앉아 몸의 등을 보이고 있다. 그런데도 여자의 얼굴은 정면이다. 그것은 가능한가? 아니다. 불가능하다. 하나의 화폭 안에 어떻게 얼굴 정면과 등이 함께 들어갈 수 있겠는가? 이 다섯 여자들은 입체적으로 그려져 있다. 한 화면에 둘 이상의 시점이 동시에 들어간 것이다. 여자들의 육체는 찢어져 있다. 그는 말했다. “비뚤어진 코, 나는 일부러 그렇게 만들었다. 나는 사람들이 코를 보지 않을 수 없도록 했다.” 1907년은 마땅히 젊은 피카소의 <아비뇽의 아가씨들>과 함께 시작되어야 한다. 바로 그 해에 큐비즘이 시작되었고, 현대 미술도 시작되었다. 그 그림은 현대 회화의 첫걸음을 알리는 기록이다. |

|

아주 오랫동안 사람들은 그림을 그린다는 것을 자연에 대한 모사라고 생각했다. 그림을 잘 그린다는 건 대상을 있는 그대로 그려 넣는 것이라고 여겼다. 대상을 아주 정확히 화폭 안으로 옮겨야 한다. 오랜 세월 사람들은 이를 위해 노력했다. 사진기가 없던 시절, 눈에 보이는 것을 그대로 옮겨 그려서 그것이 마치 화폭 안에 실재하는 것처럼 그리는 것은 모든 화가의 열망이었다. 거장들의 생각과 손을 거치며, 르네상스 이후 그 열망은 실현되는 듯 했다. 그러나 그 가능성에 대한 굳건한 믿음에 균열이 생기기 시작했다. 도대체 인간이 사물을 있는 그대로 재현한다는 것이 가능한 것일까. 그 보다도 우리에게 보이는 것은 그대로 실재하는 것인가. 때로 우리 눈 앞에서 날아가는 새가 저 멀리 보이는 집보다도 크게 보일 때가 있다. 그러나 실제로는 새가 집보다 클 수는 없지 않은가. 대상과 화가 사이에 존재했던 역할 분담에 생긴 이 미세한 균열은 폴 세잔에 와서 구체화 된다. 그는 화가가 맡아 온 오랜 임무를 포기한다. 1904년 그는 에밀 베르나르에게 보낸 편지에 이렇게 썼다. “자연을 원통, 구와 원추에 의해서 다룬다.” 그는 그림을 그릴 때면 항상 자연을 자신이 그리기 쉽도록 변화시켰다. 그 자연 대상의 기본 형태가 세잔이 보기에 원통과 구와 원추였던 것이다. 그리고 그런 기본 단위들로 그는 자연을 재구성했다. 세잔은 1906년 세상을 떠났고, 그의 그림들은 젊은 화가들에게 영향을 미쳤다. 그 영향 가운데 가장 큰 성과물이 피카소가 그린 <아비뇽의 아가씨들>이다. 눈에 보이는 대상들은 분해되고 수없이 많은 조각들로 나뉘어진다. 그리고 그 조각들은 하나의 화면 속에서 여러 시점들을 보여주기 위해 재구성된다. 하나의 시각으로 대상을 바라보는 것은 얼마나 불완전한 것인가. 입체주의 화가들은 여러 각도의 시각을 하나의 화면 안에 담으려고 했다. ‘하나의 화폭 안에 사물의 앞모습과 뒷모습을 모두 담고 싶다’는 이러한 열망은 르네상스 이래 근 500년을 지속되어 온 단일 시점에 따른 원근법을 일거에 무너뜨렸다. 큐비즘(입체주의)이란 말은 1908년, 그러니까 피카소가 <아비뇽의 아가씨들>을 그린 다음해에 브라크의 그림들을 보고 마티스가 한 말에서 유래했다. 그때 마티스는 “아, 입방체(cubic)들만으로도 그렇게 그릴 수 있구나”라고 감탄했다. 그리고 1908년 루이 보셀이 “브라크는 형태를 무시하고 장소든 사람이든 집이든 모든 것을 기하학적 도형으로 즉 입방체로 환원했다.”라는 평을 썼을 때 그것은 미술사의 한 용어로 정착되었다. |

|

1900년 피카소는 자신이 단골로 다니던 바르셀로나의 선술집 ‘네 마리 고양이’에서 처음으로 개인전을 열었다. 이 어두운 선술집 벽 위에 그는 데생 150여 점을 전시했다. 그리고 그 해, 친구인 카를로스 카사게마스와 함께 파리로 떠났다. 그때 그의 나이는 열아홉이었다. 그 다음해 피카소의 친구 카사게마스가 거리의 여인 제르멘 가르가요에게 실연을 당해 그 충격으로 자신의 머리를 권총으로 쏴 자살했다. 친구의 죽음은 그에게 너무도 큰 충격이었고, 그 충격은 그림에 반영되었다. 그 해, 그러니까 1901년부터 4년 간 피카소는 청색만을 소유했다. 청색은 하늘의 색이다. 그러나 구름 한 점 없이 맑은 하늘의 색이 아니다. 그것은 절망의 색이다. 그렇다. 사랑하는 사람에게 버림받은 카사게마스가 무심코, 아주 무심코 올려다보았을 하늘의 색이다. 청색은 단순히 그의 캔버스에 칠해지는 색이 아니다. 청색은 그가 세상을 보는 방식이었다. 그 시절, 그는 옷까지도 청색을 입었다. 피카소는 청색은 모든 색을 다 담고 있는 색깔이라고 말하곤 했다. 피카소는 그 색으로 늙은 뚜쟁이, 알콜 중독자, 누더기를 걸친 걸인, 장님, 그리고 죽은 친구 카사게마스를 그렸다. 그들은 모두 지독히도 고통스러운 삶을 사는 사람들이었다. 사람들은 이 시기를 ‘피카소의 청색시대’라 부른다. |

|

|

이른바 '피카소의 청색시대'라 일컫는 시절인 1902년도

작품 |

|

| 1904년 피카소는 몽마르트 세탁선에 정착했다. 거기서 그는 페르낭드 올리비에라는 여자를 만났다. 그 해 여름 피카소는 소나기 속에서 길을 잃고 헤매던 고양이를 발견하고 아틀리에로 데려 왔다. 막 아틀리에로 들어가려 할 때 그는 한 아름다운 여인을 만났다. 피카소는 길을 막고 웃으면서 그 여인에게 고양이를 선물로 주었다. 두 사람은 곧 친해졌고 얼마 후 페르낭드는 그의 아틀리에서 살게 되었다. 그 후로 피카소의 그림에서 더 이상 청색을 찾아볼 수 없게 되었다. 모든 색 중에서 가장 아름다운 색을 버린 것이다. 그는 행복했다. 하루하루 끼니와 땔감을 걱정해야 할 정도로 어려운 생활이었지만 그 둘은 행복했다. 페르낭드의 쾌활함 덕분에 그의 화폭은 점점 밝아져 갔다. 피카소의 그림은 이제 장밋빛 그림이 된다. 이 무렵 그의 그림에는 곡예사들이 자주 등장했다. |

|

1907년 피카소는 파리 트로카데로에 있는 인류사 박물관에서 아프리카인들의 조각품과 가면들을 보았다. 그는 그 원시 예술품들에 깊은 감명을 받는다. 마술적인 분위기, 강력한 상징성, 원시적인 감각, 공포감, 그 감동을 껴안고 그는 아틀리에에 틀어박혀 그림을 그리기 시작했다. 그 해 늦여름 <아비뇽의 아가씨들>을 완성했다. 큐비즘의 탐구는 그 후 브라크와의 교류로 더욱 확장되며, 그 기법은 20년대까지 단속적으로 나타났다. 실제로 그가 그린 큐비즘 최고의 걸작인 <가면을 쓴 악사 세 명> 두 점은 1921년에 그려졌다. 1937년 에스파냐 정부가 피카소에게 작품을 의뢰했다. 파리 만국 박람회 에스파냐관에 걸릴 그림이었다. 그 해 5월 1일 <스 스와르>지가 에스파냐 내전 중 일어난 학살 사진 석 장을 게재했다. 4월 26일, 프랑코의 명령을 받은 독일 폭격기들이 게르니카라는 작은 마을을 무참히 공격한 장면을 담은 사진이다. 폭격은 네 시간이나 계속되었고, 그 폭격으로 1654명이 사망하고 889명이 다쳤다. 모든 전쟁이 그러하듯, 피해자의 대부분은 노인, 여자, 어린아이들이었다.

|

|